« Mon père est passionné par les capteurs et par l’IA », raconte Moritz Hentzschel, de la ferme expérimentale de Jork, sur l’Elbe inférieure (Allemagne). « Peut-être les utilisera-t-il bientôt sur sa propre exploitation d’arboriculture. » S’il n’a lui-même pas prévu de reprendre l’exploitation familiale de petits fruits et de pommes, ce jeune agriculteur de 26 ans s’implique dans le projet de recherche Samson (Systèmes et services d’automatisation intelligents pour l’arboriculture de l’Elbe inférieure). Objectif : tester des technologies IA qui, sans être appliquées en pratique pour le moment, pourraient bientôt devenir incontournables pour les producteurs fruitiers.

Nouvelles recherches sur l’IA dans les cultures fruitières

Aux côtés de Moritz, son collègue David Berschauer. Chercheur au Fraunhofer IFAM de Stade et étudiant en master d’informatique à Hambourg, il explique que les résultats sont si prometteurs que le financement fédéral pourrait se poursuivre au-delà de 2025. « Nous sommes confiants : nos travaux sur l’IA appliquée au verger continueront », anticipe-t-il.

Nous entraînons les modèles en continu afin que les résultats soient fiables et pertinents pour les producteurs

David Berschauer, Chercheur au Fraunhofer IFAM

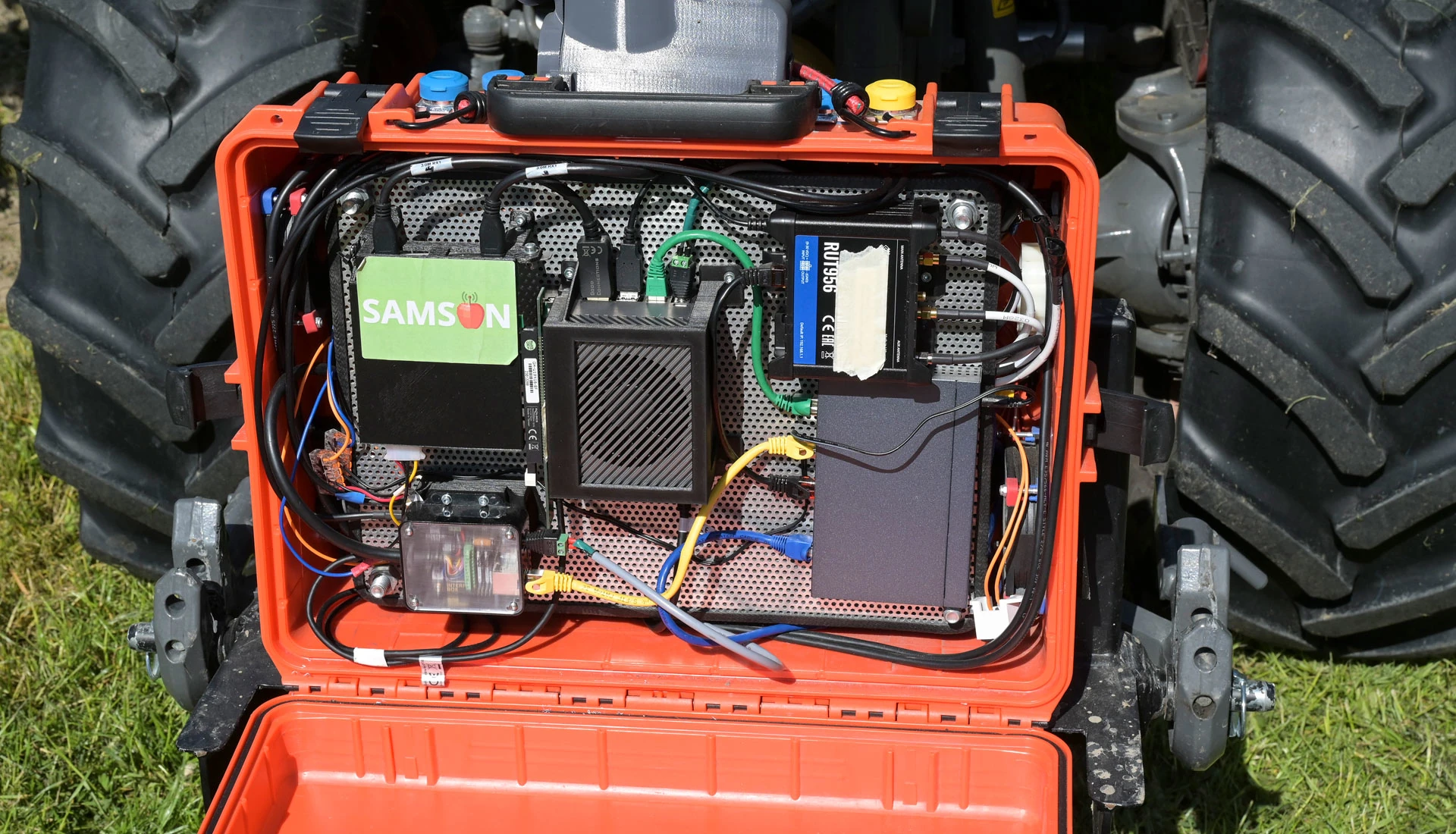

Leur technologie repose sur un boîtier de capteurs fixé à l’avant d’un tracteur. Il embarque un capteur Lidar (télédétection laser) pour mesurer la surface foliaire, et deux caméras RVB qui, en mode stéréo, prennent cinq images par seconde et génèrent jusqu’à 400 Mo de données. « Beaucoup trop, commente Berschauer, ce n’est pas encore viable en pratique. » L’ensemble est complété par un guidage RTK, capable de localiser chaque prise de vue à quelques millimètres près, arbre par arbre.

Cette précision est indispensable : les images, analysées par l’IA, doivent déboucher sur des données réellement exploitables. Des informations que l’œil exercé d’un arboriculteur saurait lui aussi relever… à condition d’avoir le temps de scruter chaque arbre. Avec cette approche, il devient possible de déterminer la date optimale de récolte, mais aussi de prévoir la quantité et la qualité attendues – des données cruciales pour planifier la commercialisation.

Comment le système fonctionne-t-il ?

« Les images sont traitées par notre logiciel dans un réseau neuronal qui compte plusieurs millions de paramètres. Nous entraînons les modèles en continu afin que les résultats soient fiables et pertinents pour les producteurs », détaille Berschauer. Après l’automatisation, le GPS et la robotique, voici donc l’IA qui fait son entrée sur les exploitations. Les perspectives sont nombreuses, l’enthousiasme est là – mais la méfiance reste vive face à cette technologie.

Des apports concrets au verger

La collecte de données par capteurs n’est qu’une face de la médaille. L’autre, tout aussi cruciale, c’est leur traitement intelligent. Et cela passe par l’entraînement des modèles. Or ces apprentissages progressent rapidement : demain, il sera possible d’assurer un suivi cultural individualisé, arbre par arbre. Ce que l’homme ne peut réaliser, faute de temps, la puissance de calcul l’accomplit. Résultat : une pulvérisation adaptée aux besoins réels, un déclenchement de l’aspersion antigel uniquement lorsque cela s’impose.

Aujourd’hui, de nombreux vergers de pommiers déclenchent l’irrigation antigel dès qu’un risque est annoncé, même si les températures ne descendent pas toujours au seuil critique. Avec 40 000 litres d’eau/ha/heure, la facture grimpe vite. Alimentée par les données météo et des informations sur la culture, l’IA permet de réduire cette consommation au strict nécessaire.

Bien sûr, l’IA a un coût : développement, installation, consommation d’énergie. Mais selon Berschauer et son collègue Frederick Blome, les gains de rendement pourraient atteindre 20 à 30 %. « Tant que l’arboriculteur garde la main et que l’outil reste simple d’utilisation, les risques sont parfaitement maîtrisables », estime Berschauer.

L’exemple Sam-Dimension dans les grandes cultures

Samson pour l’arboriculture, c’est l’équivalent de Sam-Dimension en grandes cultures. Un matin de juin à Armstedt (Schleswig-Holstein), un John Deere tire un pulvérisateur sur un champ de 15 ha d’oignons destinés à la chaîne de distribution Edeka. Rien d’inhabituel en apparence. Et pourtant : le chantier de protection des cultures mené par l’ETA Scheel repose sur la technologie développée par la start-up SAM-DIMENSION GmbH de Stuttgart.

Là où je traitais auparavant toute la surface avec la même dose, je ne traite plus aujourd’hui qu’environ un cinquième de la parcelle.

Tjark Hartmann-Paulsen, agriculteur

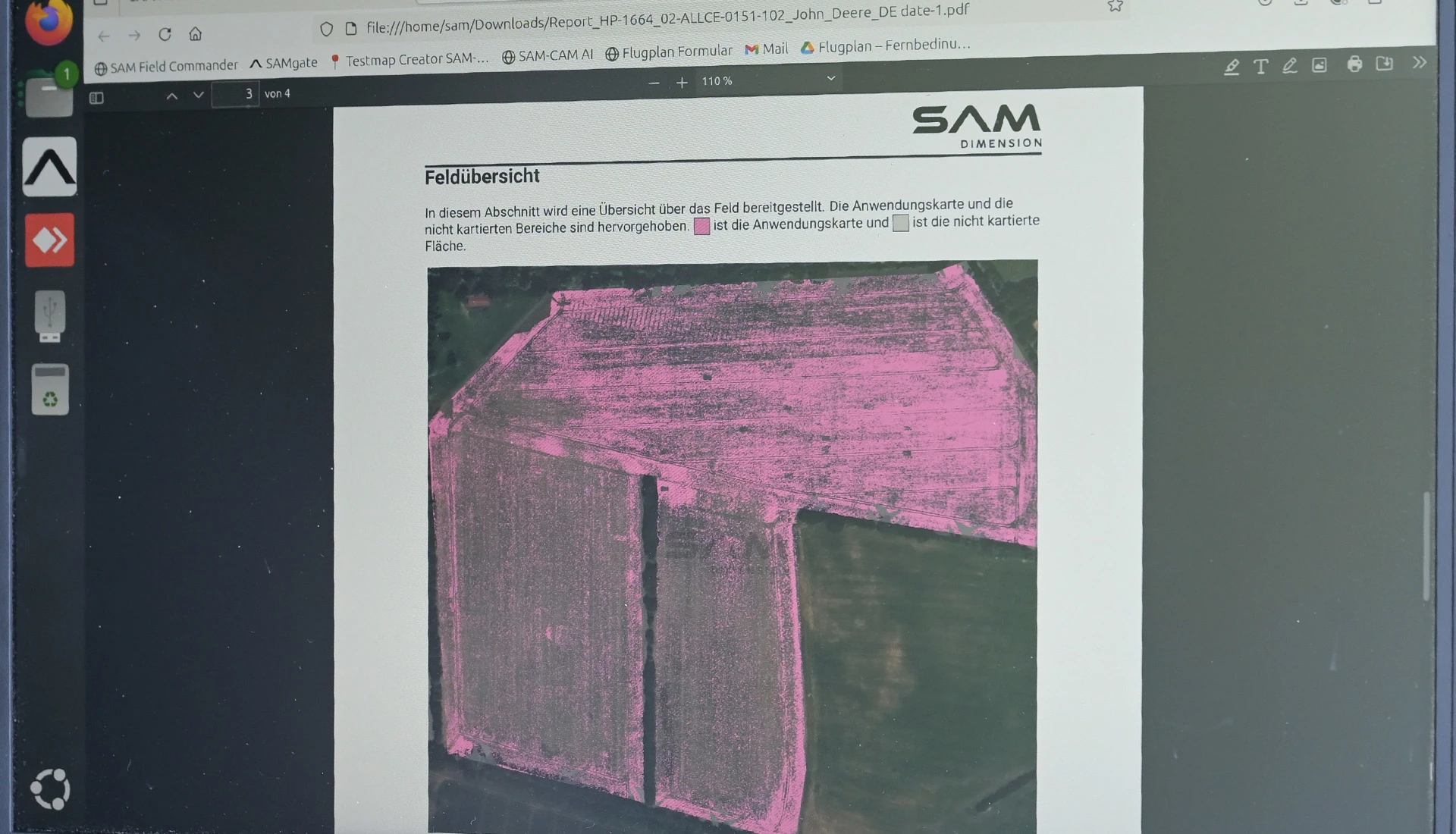

En amont, un drone a survolé la parcelle à 60 m d’altitude, prenant six photos par seconde. En 15 minutes, l’ensemble du champ est cartographié. Le paquet de données – plusieurs centaines de giga-octets – est pré-traité puis envoyé à l’ordinateur central de SAM, où une IA identifie adventices et graminées presque instantanément. Le système génère alors une carte d’application, transmise ensuite au pulvérisateur Horsch équipé d’une modulation de largeur d’impulsion (PWM) et couplé au GPS John Deere. Résultat : une pulvérisation ciblée, seulement là où la pression d’adventices existe. « Là où je traitais auparavant toute la surface avec la même dose, je ne traite plus aujourd’hui qu’environ un cinquième de la parcelle, grâce aux cartes SAM », témoigne Tjark Hartmann-Paulsen, producteur d’oignons.

Jan Marten Scheel, entrepreneur de travaux agricoles de 26 ans, est le premier du nord de l’Allemagne à proposer ce service. Pour lui, l’avenir est là : « J’ai investi plusieurs dizaines de milliers d’euros : le drone porteur de la caméra Sam-Cam AI, le logiciel complet et le traitement de données. Je facture 35 €/ha pour les oignons. Tout le monde y gagne », sourit-il.

Quel avenir pour l’IA en agriculture ?

Reste à savoir où et comment l’IA s’implantera durablement. Sera-t-elle un gain de temps et d’efficacité, ou au contraire une complication supplémentaire ? Pour Lea Fließ, directrice du Forum Landwirtschaft, qui regroupe plus de 60 acteurs de la filière, la réponse est claire : « Que l’IA soit une chance ou une menace dépend de la manière dont nous l’utilisons. Développée avec les agriculteurs, en dialogue avec la société, elle peut donner toute sa mesure. Bien comprise, elle montre sa contribution à l’environnement, au bien-être animal, à l’alimentation. Bien utilisée, elle fait gagner du temps, réduit les intrants et ouvre de nouvelles perspectives de durabilité. Mais cela suppose un accompagnement concret, responsable et soutenu politiquement. »