Quelques grammes sous l’épiderme des feuilles. C’est là, essentiellement, que les plantes hyperaccumulatrices stockent les métaux, qu’elles tolèrent et transportent mieux que d’autres espèces. Quelques grammes, mais assez à l’échelle d’un champ pour envisager de « cultiver les minerais », selon Guillaume Echevarria de l’université de Lorraine. Spécialiste des hyperaccumulatrices, le chercheur a cofondé la startup Econick pour la phytoextraction du nickel.

Jusqu’à présent, ces plantes intéressent surtout pour leur capacité à décontaminer des sols pollués aux métaux lourds : zinc, cadmium, cuivre, cobalt, plomb, thallium… mais certains des métaux absorbés sont valorisables. Début 2020, Econick signait ainsi un contrat avec l’aciériste Aperam pour le biosourçage du nickel, nécessaire à la production d’inox.

Une démarche symbolique ? Pas forcément. « L’“agromine“ est une très petite niche mais tous les économistes des métaux vous le diront, la demande en nickel va être telle dans les prochaines années qu’on ne pourra négliger aucune source économiquement viable. » Une demande à la hausse qui est en grande partie liée à l’explosion attendue de la mobilité électrique, la production de batteries étant particulièrement gourmande en nickel. Autre enjeu : « Le coût phénoménal en CO2 des métaux. »

La sève de l’arbre Pycnandra acuminata, sapotacée de Nouvelle-Calédonie, est teintée en bleu par les ions nickel.

Une tonne de nickel sur 4 ha

Or, sans concurrencer l’extraction industrielle, la quantité de métal qu’il est possible de tirer d’un champ a de quoi impressionner. Le buisson Phyllanthus rufuschaneyi mis en culture par Econick absorbe 250 kg de nickel/ha/an. « Il sera théoriquement possible de couvrir les besoins d’Aperam », envisage le chercheur… à condition d’implanter plusieurs milliers d’hectares. Ce métal n’est pas une ressource renouvelable, mais est abondant dans le sol et la végétalisation de résidus industriels (stériles miniers) permettra de boucler la boucle.

Les plantes utilisées actuellement le sont dans leur état naturel, mais des efforts de sélection ont été initiés, confie Echevarria. Plus que le rendement en métaux, les traits ciblés concernent le comportement de la plante et notamment la vitesse de croissance. Pour un « phytominage » rentable, il faut des pérennes capables de repartir rapidement après chaque récolte : « Ces espèces, comme Phyllanthus rufuschaneyi, ont des biologies délicates et les coûts d’implantation sont élevés. On ne peut pas resemer chaque année. »

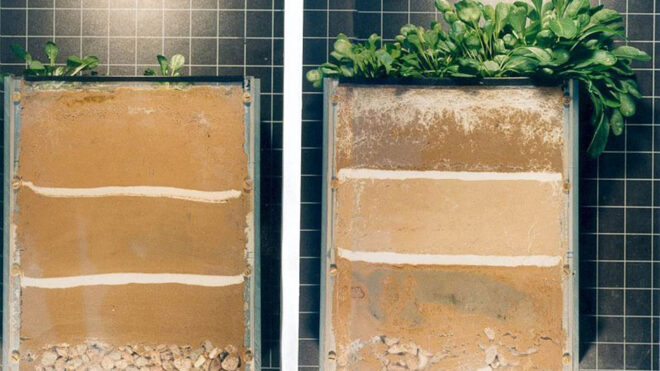

Croissance de l’hyperaccumulateur de cadmium et de zinc Thlaspi caerulescens sur un sol industriel pollué par des métaux et un sol agricole non pollué. INRAE – SCHWARTZ Christophe

Du zinc d’origine végétale

Dans le nord de la France, le chercheur travaille aussi à la dépollution de sols maraîchers, avec à la clé une production de zinc. Car certaines plantes, comme Arabidopsis halleri, hyperaccumulent plusieurs métaux. L’un des projets s’est installé près d’un ancien site industriel où les légumes affichent systématiquement des dépassements de normes sur le cadmium. « Nous voulons faire en sorte de pas couper la chaîne de production des légumes. On essaie de produire des légumes sains en interrang avec des hyperaccumulateurs qui protégeraient les cultures des métaux excédentaires. Nous sommes en phase expérimentale là-dessus. »

L’extraction, comme dans le cas du nickel, repose sur la combustion des végétaux suivie d’un traitement chimique : les cendres sont plusieurs fois « lavées » et les précipités recueillis. Le rendement en zinc est plus modeste mais l’analyse technico-économique démontre que la cogénération de chaleur permettrait, au-delà de l’objectif écologique, de rentabiliser la production.

L’enjeu est aussi nutritionnel. « Certaines espèces peuvent accumuler jusque 2 % de zinc dans leur biomasse, dans des sols où ce métal est en concentration normale ! » Or la carence en zinc est l’une des premières carences minérales dans le monde. « Ce pourrait être une source intéressante, plutôt que de manger du zinc issu de la chimie. »

Les hyperaccumulatrices : une biologie fascinante

Majoritairement des crucifères, elles ont en commun, en plus d’une tolérance à la toxicité, des transporteurs spécifiques aux métaux hyperaccumulés, et des solutions de stockage qui ne pénalisent pas leur physiologie. Dans la nature, ces traits leur confèrent un bouquet d’avantages : une résistance à l’herbivorie (faible appétence), aux pressions osmotiques faibles (efficacité hydrique), et des défenses allélopathiques (création d’une litière toxique tenant à l’écart les concurrentes).

Un autre atout pourrait être une meilleure photosynthèse grâce au filtrage d’UV par les métaux, même si cette hypothèse reste à valider. La longueur d’onde de l’ion nickel permettrait par exemple de faire barrière à des longueurs d’onde ayant tendance à diminuer l’efficacité de la chlorophylle. Cette meilleure photosynthèse serait une compensation possible pour le coût métabolique important du stockage de métal dans les feuilles.